2023/3/27

あなたはカツアゲに遭ったことがあるだろうか。

私は、ある。

時は90年代半ば、場所は原宿・竹下通りだ。

当時、私は勤め人であった。JR原宿駅で降り、竹下通りを抜けて神宮前の会社まで歩く毎日を送っていた。色とりどりのパステルの粉をぶちまけたようなあの通りが、通勤路だったのだ。

ある日の夜、仕事を終えていつものように竹下通りを歩いていると、声をかけられた。

「ねーねー、お金貸してくんない」

ふり返ると、見知らぬ若者が笑いかけてくる。

「お金お金、持ってるだけでいーから。千円でいーから」

相手は、へらへらと笑いながら、手のひらをつきだしてくる。

人ちがいか、そう思った時であった。

「ぶっ殺すぞ、この野郎」

後ろから声がした。

斜め後方に、歩きながらこちらを睨んでいる男がいた。

そこではじめてわかった。

これは恐喝だ。

「お金貸して」と言いながら近づいて、死角から別の男が突然脅しにかかる。これが二人組の手口らしかった。

その男が、強面の大男だったら、私はそそくさと財布を取り出してしまったかもしれない。

だがそこにいたのは、色白の童顔といってもいいような顔だちの若者であった。

「逆さに振ったって、金なぞないね」

そんな言葉がつるりと口を滑って出た。

「しまった!」

つい虚勢を張ってしまった。

こいつらはナイフを持っているかもしれないというのに!

言い放ったあとの言葉が続かない。

二人組は、目を見交わし、「何だこいつ‥‥?」という風に首を傾げている。

歩き出すと、無言でついてきた。

雑踏の中、我々は竹下通りをかたまって歩いた。

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

端から見たら、それは単に、三人の男が並んで歩いているだけの光景であったろう。

しかし実際には、恐喝犯と被害者がお互いに次の一手をどう出したものかわからず、無言で行進している図なのであった。

気まずさを打ち払うように、若者の一人が言った。

「あのさー、お金‥‥」

「金なんてないって。たかるやつ間違えてんだろ」

またしても口がすべる。しかも相手を見下した口調だ。

危ない! 何を言ってるんだ、俺は。

竹下通りと、原宿駅の改札は一直線上にある。そのまま行けば、まっすぐ竹下口改札に飛びこめる。

問題は、駅前の横断歩道だ。信号が赤だったら、二人組と一緒に歩道で立ちつくすことになる。何としてもそれは避けたい。

信号よ! たのむ青で! 何とぞ青で! 青でお願いします!

祈るような気持ちで見上げると、赤。

人生はままならない。

三人で横断歩道に立ち尽くす。

信号は一向に変わらない。脇腹が冷たい。

長い長い、悠久の時を経て、ようやく信号が青に変わる。即座に歩き出すと、相手が上着をつかんできた。

「おいちょっと来いよ‥‥‥‥」

「はなせよ!」

精一杯声を荒げて引き剥がす。背中が恐怖に粟立った。

刺される‥‥!

近づく改札口。

もうすぐだ。定期券をかざし、改札口さえくぐれば、敵は足止めだ。

当時は自動改札などというものはなかった。乗客は改札で定期券を駅員に見せて、改札を通っていたのだ。

信じられますか。

あたふたと改札をすり抜け、ホームに駆け上がり、新宿・池袋方面行きに飛びこむ。

「ぷしゅう‥‥!」

閉まる電車のドアが装甲板に思える。素早く前後左右に目を走らせるが、あの二人はいない。

今頃になって心臓が早鐘のように鳴り出す。

さてどうすればいいのか?

無論、警察だ。警察に届けるのだ。

新宿の東口駅前にたしか交番があったはずだ。あそこで話をすれば、すぐに警官が現場に急行、あっという間に二人組はふんづかまるにちがいない。

「あのう‥‥!」

新宿東口の交番に駆け込み、警官に声をかけた。

一人の警官が物憂げにこちらを見た。

「あのう、カツアゲにあったんですけど‥‥‥‥」

「カツアゲ‥‥‥‥?」

警官は眉をひそめ、こちらを睨めつけた。無言である。舘ひろしを大味にしたような顔つきの若い男だ。

「あの、えと、つまりカツアゲというか、あの、キョーカツ! 恐喝です! 脅されて金を取られそうになって」

「どこで」

警官は無造作に言った。

「あの、原宿の竹下通りで‥‥‥‥」

「原宿の事件なら、原宿の署に行かなきゃだめだろうがァ」

このバカが、という風情で警官は言った。

「ここ、新宿だろ」

呟くように言うと警官は押し黙った。もはやこちらのことは見ていない。

思いもかけない対応に、とっさの言葉が出ない。

金魚のように口をぱくぱくさせて私は言った。

「‥‥あの、えと、どもすいません」

帰りの電車で頭がぐるぐると回る。

一般市民が恐喝にあったというのに、何なのだあの対応は。

いや、あそこは新宿東口、歌舞伎町のすぐそばだ。

きっとあの警官らの日々の業務は、暴力団組員を取り押さえたり、ヤクの売人を見張ったり、強盗を追いかけたりというようなハードなものなのだろう。

そこへ「カツアゲが」などと言っても話にならないのかもしれない。きっとそうだ。

つり革につかまりながら、私はこの出来事を「こちらは悪くない、でも警官も悪くない」という風に小市民的にまとめあげた。

————————————————————————————

【緊急通達】

社員の皆様方へ

お疲れさまです。デザイン部の早川です。

昨夜、私は竹下通りにて二人組の恐喝に出会いました。

一人が金を貸して欲しい、などと言いつつ近寄ってきて、もう一人が「殺すぞ」などと言って脅してくるという手口です。

社員の皆様の中には、竹下通りを通る方も多いと思います。特に女性の方はくれぐれもお気をつけください。

————————————————————————————

翌朝、出社した私は、以下のようなメールを送信した。

【全社員に送信】である。

ひと晩考えて、このメールを送ることにしたのだ。

交番に取り合ってもらえない、などという一身上のことより、職場の同僚を案じることの方が大切であることに気づいたのだ。

何と私は大人なのであろう。

メールを送ってしばらくすると、背後からペタシペタシというせわしないスリッパの音が近づいてきた。見ると社長である。

「早川くん、早川くん!」

社長は、スリッパをぱたつかせながら、足早に近づいてきた。

「早川くん、カツアゲに遭ったってホント!?」

息せき切って尋ねてきた。瞳が少年のように輝いている。

「ええ、メールに書いた通りですよ、相手は二人組の若者で、最初は金を貸せと」

「金取られた!?」

社長は私の言葉を遮って言った。

「‥‥‥‥取られてませんよ、最後まで拒否したんですから」

社長の瞳に、落胆の色が浮かんだ。

「ええッ、取られてないの?」

「取られてないです」

「全然?」

「はい、取られてません」

「そんなこと言って千円ぐらいは取られたんだろ?」

「取られてないですって!」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「なァーんだ‥‥‥‥」

社長は露骨につまらなそうな顔をして、ペタシペタシと去っていってしまった。

しばらくすると、今度はパタパタパタと軽い靴音が近づいてきた。

見ると制作部の藤山さんであった。有能である上に、たいそうな美人である。

「早川さん、早川さん!」

藤山さんは、スカートをひらひらさせながら、足早に近づいてきた。

「早川さん、カツアゲに遭ったってホント!?」

息せき切って尋ねた。瞳が少女のように輝いている。

「ええ、メールに書いた通り二人組の」

「お金取られた!?」

藤山さんは素早く私の言葉を遮って、言った。

「取られてませんって、拒否したんだから」

彼女の瞳に、落胆の色が浮かんだ。

「えー、取られてないの‥‥‥‥」

「取られてませんったら」

「全然?」

「全然」

「でも少しぐらいは取られたんじゃなあい?」

「取られてないですって!」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「そう‥‥‥‥」

藤山さんは、スカートをひらひらさせながら行ってしまった。

気がつくと、まわりの社員が顔を伏せている。

笑いを噛み殺しているのだ。

理不尽と困難の海をひとり泳ぎきり、ようやくたどり着いたそこは滑稽という離れ小島であったのだ。

同僚が耳元で言った。

「あのさー、メール見たけどさー、カツ‥‥」

「取られてない!」

私は憤然と立ち上がった。

「金は取られてないぞ!」

叫んで立ち上がったはいいが、その後が続かない。思わず外に飛び出る。出てはみたものの、どこにも身の持って行き場がない。

そこでふと思い立った。

おおそうだ。新宿の警官が言ったように、原宿の警察に届ければいいではないか。

表参道沿いの交番におもむくと、そこにいたのは眼鏡をかけた実直そうな警官だった。

「あのう‥‥‥‥」

「はいッ、何でしょう」

きびきびした応対。爽やかな笑顔。胸のつかえがおりる思いだ。

「実は昨日、竹下通りでカツ‥‥‥‥恐喝にあったんです」

「ええッ、恐喝!?」

警官は驚愕の眼差しでこちらを見つめた。重々しく頷く。

「とにかく、まあとにかく、こちらへ、どうぞ」

パイプ椅子に腰かけると、警官が身を乗り出してくる。

「その時の状況を詳しく話してくれますか」

このひと言を待っていたのだ。

ことの顛末を語る。話を聞いてくれる相手がいるということは、何と安心感をもたらすのだろう。

しかしふと気がつくと、警官は少し退屈そうな表情でこちらを見ている。

メモの手も止まってしまっていた。

話し終えると、少しの間沈黙がおりた。通りを過ぎゆく人が、ちらりと交番の中をのぞく。

「で‥‥‥‥」

当惑したような面もちで、警官が口を開いた。

「結局、被害は、あったんですか?」

「いえ、ですからお金は取られてないんです、何とか振り切りましたから!」私は言った。

「じゃあ、被害はなかったわけですね?」

「ええと、お金は取られてません」

「つまり、被害は、ないと」

「ええ、まあ被害という被害は、ないといえばないですが‥‥‥」

「ないんですね?」

「ええ、はあ、ないです‥‥‥」

「‥‥‥‥まあ、実際に被害があった、ということであれば、これはもう我々としても対処するんですが、実質的な被害がない、ということであれば、なかなか、そうですね、被害がないということなら‥‥‥」

警官はボールペンをいじりながら、何だか曖昧なことを言った。

「‥‥‥‥それにですね、まあ、竹下通りの恐喝とかで被害に遭うのは、だいたいが若い人なんですよね、高校生とか中学生とか。あなたみたいな人がそういう恐喝に遭うというのは、ちょっと、ねえ‥‥‥‥今までにそういうのは、聞いた事がないんで‥‥‥‥」

パイプ椅子に冷たい汗がにじむ。私は被害者のはずなのに、遠回しに状況証拠を突きつけられている犯人のような心持ちになっているのはどういうことか。

警官はボールペンをいじりながら、私の顔を見て尋ねた。

「まあ、つまりそういう被害者は総じて若い人なんで‥‥‥‥ところであなたは、おいくつなんですか?」

「三十です」 私は答えた。

「えッ、三十! あなた三十歳なんですか!」

警官はなぜか非常に驚いた。

「サイトーくんサイトーくん! この人三十なんだって!」

警官は側にいた若い警官に、何だか嬉しそうな声で言った。

サイトーくんと呼ばれた若い警官は、「へーえ、三十!」といって「はっはっは」と快活に笑った。しょうがないので私も笑った。

「いやー、あなた三十には見えませんよ、若く見られるでしょう、若く!」

警官はニコニコして言った。

「しかもそんなの着てるから余計そう見えるんですよ。そういう上着、なんていうのそれ」

「ジージャンですが‥‥‥」

「昨日もそれ、着てました?」

「着てました」

「あーッ。だからですよう。そんなの着てたから、余計に若く見られちゃったんだなあ! あなたみたいなねえ、大人が竹下通りで声かけられることって普通ないですから! ねえ、サイトーくん!」

警官は晴れ晴れとした顔で言った。サイトー巡査はまた「はっはっは!」と快活に笑った。私も笑った。

「そうかそうかあ、間違えちゃったんだなあ、相手は」

警官はノートをぱたん、と閉じた。

「いやーほんとにね、じゃあ、これからは気をつけてくださいね。服も、そういうんじゃなくて、背広とか着てたらいいんじゃないですか、はっはっは!」

「そうですねはは」

「ではどうもわざわざありがとうございました」

押し出されるような格好で、交番を出た。

表参道の歩道に立つと、ただ何となく歩き出し、たまたま見かけた回転寿司の店に吸い込まれるように入った。

紙のおしぼりで手を拭き、粉の茶を飲む。

皿を取ってほおばると、うっすらと涙がにじんだ。

「わさびのききすぎだよこりゃ」

そう私はひとりごち、魚片の乗った酢飯を、ひとり咀嚼し続けた。

2022/12/25

思い起こせば、今年の夏も暑かった。

これも地球的な気候変動の一環なのだろうか。

気候変動がこのまま進めば、気温は上昇し、日本の気候風土も大きく変わるだろう。

すでに、本来なら生息していないはずの南方の生き物が、日本の各地で見つかっている。

このまま気温が上昇し続ければ、日本はやがて熱帯と化すかもしれない。

そうなれば、日本の自然環境も、そこに棲む生き物も、そして日本の社会も大きく様変わりするだろう。

日本人自身も、その姿を大きく変えることになるかもしれない‥‥‥‥

‥‥‥‥という想像をマンガにしてみた。

なぜマンガかというと、タブレットを入手したからだ。

一度マンガというものを描いてみたかったのだった。

そして、これを描くのに、正味1ヶ月もかかってしまったのであった。

・

・

2022/12/1

ある秋の昼下がり、息子と近所の公園に出かけた。

日曜日で小学校も休みである。

台風は過ぎ去り、やわらかい風が葉をなでている。

熱線のようだった日差しも遠のき、高い空に秋の気配が感じられるような、穏やかな陽気であった。

ふと見ると、杭の上にクモが横たわっている。よく見かけるジョロウグモだ。

ピクリとも動かない。どうも死んでいるようだった。

「ふーん、クモが死んでら」と思う。

そのまま行きかけたが、ふと足を止めた。何かがひっかかる。

なぜ、クモはこんなところで死んでいるのか。

巣の上でも、地面に落ちているわけでもなく、杭の上だ。

まるで誰かが置いたかのようだ。

「たいへんだたいへんだあ! クモが死んでる〜!」

息子が大きな声を出す。

近くのベンチで、ご近所のご老人たちが談笑している。息子はご老人たちに訴えた。

「たいへんです〜! クモが、クモが死んでます〜!」

息子は、ふいに道ばたで知った人に出くわしたりすると、うつむいて固まってしまう。

相手が友だちや学校の先生であってさえも、そうなる。

ところが不思議なことに、相手が見知らぬ人だと、愛想よく話しかけるのだ。

その場かぎりの関係ということがわかっていれば、かえって安心するらしい。我が家ではこれを「一期一会のあれ」と呼んでいる。

「え、何? 何が死んでるの‥‥?」

「やあボク、かっこいいシャツ着てるねえ」

ご老人たちは受け答えしてくれる。だが話はまるで噛み合わない。

いきなり見知らぬ子供に「クモが死んでいる」と訴えられても、それは困るだろう。申し訳ない。

ふと見ると、クモの横に羽虫がいる。

真っ黒で地味な風体で、クモよりはるかに小さい。

羽虫は、ふいに飛び立つと、何かを探すように地面をうろつき回る。そしてしばらくするとまたクモのそばに戻ってくる。

ひょっとして、こいつがやったのだろうか‥‥?

ハチの中には「狩りバチ」と呼ばれる種類がいる。

文字通り獲物を狩るハチだ。イモムシ、バッタ、ゾウムシなどに神経毒を注射して麻痺させ、巣穴に運びこんで卵を産みつける。

卵から孵った幼虫は、生きた獲物を糧に成長する。神経を麻痺させられた生き物は、抵抗もできず、生きながら少しずつその身を食われてゆく。地獄の責め苦である。

狩りバチの中には、クモを専門に狩るタイプのものもいる。このジョロウグモはそんな「クモハンター」にやられたのではないか。

しかし、この羽虫はどうだろう。狩りバチの多くは、スリムで、胸部と腹部の間が糸のように細く、優美でサディスティックな外観をしている。だがこの黒い羽虫には、そんな優美さはない。いたって地味で平凡で、人間でいったらマスオさんといった風体だ。

そして、クモに比べるとあまりに小さい。この体ではとてもクモなど運べないだろう。

「血圧高くってさ。昨日測ったの。検診で」

「あらやだ、あたしも下がんないのよ〜薬飲んでるのに」

「それじゃもう酒は禁止だろ」

「でも女房に隠れて昨日飲んじゃった。ビール」

茶飲み話はのんびりと続く。木漏れ日がベンチに揺れる。

子供はクモに飽きて花壇を眺めている。蝶が花に舞い、時折、夏を思い出させるような陽光が雲間から覗く。飛びゆく小虫の羽がきらりと光る。

のどかだ。どこまでものどかだ。

羽虫は何度もクモのそばへ戻ってくる。関心があることにはまちがいないようだ。

それでは、やはりこの羽虫が狩人なのか。

だが、そうだとしたらクモの巣をどうクリアしたのだ。

クモとて優秀なハンターだ。

クモの糸は、同じ太さの鋼鉄をはるかに上回る強度を持ち、その上、ナイロンより伸縮性があるという魔法のような物質だ。

「自在に伸び縮みする鋼鉄」というだけでも驚異的なのに、さらにそれが粘性を持っているのである。この網にからめとられたらまず逃げられない。

クモは数億年にわたる進化の末に、この技を文字通り編み出したのだ。

こんな巧妙な罠の、しかもど真ん中にジョロウグモはいる。どうやったらこいつを捕らえられるというのか。

「あんたいくつになったの」

「七十八」

「じいさまだよねえ」

「お互いさまだよねえ」

どっと笑い声があがる。

子供たちが歓声をあげて駆けてゆく。落ち葉が風に踊る。

狩りバチは、巣にひっかからないように、用心して飛びながら、空中でクモを捕らえるのだろうか。

いや、とても無理だ。飛びながらクモに麻酔注射をし、さらに巣から引き剥がして抱えて飛ぶなど不可能だ。

ジョロウグモが網から降りてくるのを辛抱強く待つとか‥‥。

いや、ジョロウグモは巣を離れたりはしまい。

では一体どうやって。

気がつくと、しゃがみこんでいた。

クモと羽虫から目が離せない。

このまま外界のことを忘れ、ファーブルのごとき集中力をもって観察し続ければ、きっと私もひとかどの人物になれるのだろう。

だが、どっこいこちらは小市民である。人目が気になって仕方がない。

公園の一角でしゃがみこみ、一心に何事かを見つめる中年男。これはまずい。昨今の風潮からするとまごうことなき不審者だ。子供連れのご家族からは、植え込みで幼女を狙う変質者のように見えるのではなかろうか。

だが、大丈夫。こういう時こそ子供が役立つのである。

子供が一緒にいさえすれば「あら、子供と一緒に遊んでいるのね。何ていいパパなんでしょう!」とママさんたちは思ってくれるに違いない。

そう思って後ろを振り返ると、息子はどこにもいない。見ると、はるか遠くで、チョウチョを追いかけている。

こっちこい! 早く! 息子に激しく手招きする。何で肝心な時にいないんだお前はよう。10歳にもなってわーいとかいいながらモンシロチョウ追っかけてんじゃねえ!

息子がこちらを見た。にっこり微笑んで、こちらへ駆け寄るかと思えば、さらに遠くに走り去ってしまった。ばかもん!

「ねえねえ、ちょっと、ほら、アレ」

「ああ、うん、何かさっきからなあ」

「ずっとなのよね‥‥‥‥」

何となく、ご老人たちが私の話をしているような気がする。

通りかかるご家族の視線が、背中を通りすぎる。

ああ、なんと窮屈な世の中であろう。世に天才の現れぬ道理だ。

もう、やめちまおうかな。

職質とかされたら、やだしな。

と、その時、動きがあった。

羽虫がクモを引きずり始めたのだ。

「おお、やはり‥‥!」

やはり羽虫は、狩りバチであった。

狩りバチは、自分の数倍もあるクモをつかんだまま、杭を降りてゆく。

どうしてこんな芸当ができるのか。人間なら、さしずめ力士を背負って絶壁を降りてゆくようなものだ。

狩りバチはそそくさと杭を降り、枝をつたい、葉から葉へと軽やかに飛び移ると、やがて草の陰に消えていった。

風が吹き、葉がざわつく。

気がつくともうそこは、何事もない公園の草むらであった。

ご老人たちが笑い声をあげる。どこからかギターの調べが聞こえてくる。

小鳥がさえずり、小さな虫が羽音をたてて頬をかすめる。

「ねえクモどうしたの〜」

いつの間にか、息子が戻ってきていた。

「ハチが持っていっちまったよ。きっと今頃は穴の中だ」

「ええ、ハチが!」

たいへんだあ〜! ハチが! ハチが!と、また子供が騒ぐ。ご老人たちは苦笑しながら「そうかそうか」と言っている。

「帰ってチョコのパン食べる」

突然、息子が言いだす。

風で落ち葉が裏返るように、突然気が変わるのもこの子の特性だ。

手も口もチョコだらけにしてパンにかぶりつく息子を、ぼんやり眺めながら考える。

それにしても、あの狩りバチは、どうやってクモの巣を回避して、ジョロウグモを狩ったのだろう‥‥?

後日、調べてようやくわかった。

狩りバチは「オオシロフベッコウ」という種類で、クモを専門に狩る「ベッコウバチ」の仲間であった。

オオシロフベッコウは、口からある種の油を出して体に塗る。いわば体全体をコーティングするのだ。

こうしてクモ糸の粘性を無力化して相手に近づき、神経毒で制圧するのである。巣に獲物がかかったかと思いきや、獲物はクモ自身であったのだ。

オオシロフベッコウは麻痺したクモを地上に落とし、巣穴を掘り始める。穴に獲物を運びこみ、卵を産み付けるためだ。

しかしクモを放置しておくと、アリなどに持ち去られる危険がある。それを避けるため、オオシロフベッコウは、穴を掘っている間、アリ除けにクモを高いところに運んでおく。ジョロウグモが杭の上にいたのには、そういう理由があったのだ。

何から何まで計算ずくだ。何と巧妙なことであろう。

生き物たちの、極めて高度な技術には、毎度のことながら驚かされる。

遠く外国の密林でも、海底深くでもなく、ご近所のうららかな公園で、こんなに巧妙な狩猟が行われていると、誰が思うだろう?

そしてこの小さい完全犯罪のような生き物の所業を見つめていたのは、一人の冴えない中年男だけだったのである。

・

・

2022/10/15

高校時代の友人で、航空自衛隊に入った男がいる。

彼はある時、飛行訓練で練習機を飛ばしていた。操縦席の後ろには教官が座っている。

と、いきなり教官に頭をゴン、と叩かれた。

「何ですか!?」

そう聞くと、教官は答えた。

「逆さだよ」

彼はいつのまにか、飛行機を天地逆さまに飛ばしていたのだ。

航空機のパイロットが、濃霧の中などで平衡感覚を失い、機体の姿勢や方向を一時的に見失うことを「空間識失調」という。

これに陥ると、地面が下なのか上なのか、機体が上昇しているのか下降しているのかもわからなくなる。

地平線が見えない状況下では、ベテランのパイロットでも陥ることがあるらしい。

ミツバチも、この空間識失調のような状態に陥ることがあるそうだ。

さざ波ひとつない湖の上など、視覚的な手がかりが一切ない場所を飛ぶと、自分の位置や姿勢を見失い、湖面に落ちてしまうのだという。

空や湖面だけではない。人生においても、空間識失調は存在する。

それは、仕事で成功した時などに起きやすい。

上昇気流に乗って一気に高みへと昇りつめる。

拍手と賞賛の雲に包まれ、鼻高々になっていると、いつしか自分の位置がわからなくなっている。

知らず知らず、上から物を言っている。態度が大きくなっている。

文字通り舞い上がってしまい、にわかにひとかどの者になった気がしてしまう。いきなり世に出た有名人などによく見られる現象だ。

本人は上昇しているつもりでも、実は下降していたりする。端から見ると一目瞭然なのだが、自分だけがわかっていない。墜落してはじめて気がつく。

しかし、それは誰にも責められない。

ミツバチのように一心に働いてきた者が、いきなり成功をつかめばそうなってしまうのだ。

急に高みに達すると、気がつかぬうちに心の水平線は失われてしまう。

それは誰にも起こりうることなのだ。

あなたにも。

そして私にも。

匂いたつエゴ

「実るほど こうべを垂れる 稲穂かな」

著作がベストセラーになったと知った時、私の頭にはこの言葉が浮かんだ。

我ながらなんと慎み深い男かと思う。

売れたり、勝ったり、出世したとたん、にわかに態度をでかくして、肩で風切って歩くような手合いは、もっとも野暮である。

ああいうのは、いわば心の成金だ。昨日まで歩だったくせに、右に左にこざかしく動く。あろうことか斜めにまで動いてしまう。そして分もわきまえず王将に詰め寄る。「と」とか書いてあるくせに何だ。

見ているだけで恥ずかしい。あんな心の成金みたいな者には決してなるまい。私はそう思っていた。

だがしかし!

「ベストセラー作家さん!」

「先生、サインしてください!」

毎日こんな風に言われると、本人も知らぬ心の底で、何かが発酵しはじめる。

意識の底の土壌から、植物の発芽の微速度映像のように、生温かいエゴがむくむくと頭をもたげてくる。

ある時、講演を頼まれた。

会場に着くと、椅子ひとつテーブルひとつの、小さな物置部屋のような控室に通され、一人取り残された。茶も出ない。私は思った。

「ふうん、ボクをこういうとこで待たせるわけね。あーはん?」

普段なら、そんなことは思いもしない。いい年して小僧扱いされても平気なものだ。

それが「あーはん?」である。

表立っては現れない。だが、理性の蓋のすき間から、己のエゴは気になるニオイのように立ち昇ってくる。

この時、すでに水平線は失われていたのだと、今は思う。

アメフラシの連鎖交尾

あるテレビ局から連絡がきた。「へんな生き物」のスペシャル番組を作りたいので、協力してほしいという。

企画書を読むと、変わった生き物をネタに、タレントにトークさせて笑いを取るといった内容。よくあるバラエティだ。私はプロデューサーに直言した。

「ありがちに思えますねえ。生き物というテーマ自体に何かもっとアイデアがないと、つまらないんじゃないでしょうか」

筋は通っている。無理なことも言っていない。

だが、その言いぐさに、何とはなしに不遜の匂いがする。

しばらくして、練り直したという企画書が送られてきた。しかし前と何がちがうのかわからない。聞くとこういう答えだった。

「出演者のお笑いタレントが○○から△△に変わりました」

電話を切って、私はひとりごちた。

「結局、生き物情報をくれってだけの話だったか。まったく」

この「まったく」のあとに補助線をひっぱってみると、「オレを誰だと思ってるんだ」という決まり文句がきっと続いていたのだと、今は思う。

別のテレビ局から連絡があった。やはり生き物スペシャル番組をやりたいのだという。

出演者はお笑いタレントの人たちにくわえ、ドラマに映画に大活躍の人気女優A子さんである。

「A子もおさえて出演者はばっちりなんですけど、生き物とどうからませたらいいでしょうねえ、先生」

番組ディレクターは、腕組みをして首をひねった。

そうねえ。テレビの人じゃ何も考えつかんのだろうなあ。じゃあオレがひとつ考えてやるか。

私はこう提案した。

「出演者の皆さんにアメフラシの交尾をやってもらうのはどうでしょう」

アメフラシは海に住む軟体動物の一種で、姿形は地味なウミウシといったところだ。

大きなもので体長30センチを超える。海へ行くと、岩場でのたくっているのを見ることもある。

アメフラシは雌雄同体の生物だ。頭にオスの生殖器が、背中の後ろにメスの生殖器がある。一匹でオスでもあり、メスでもあるのだ。

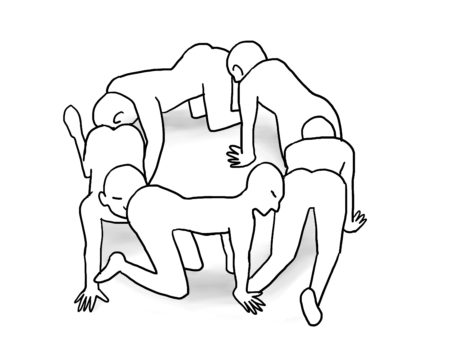

アメフラシは、別のアメフラシの後ろにくっついて交尾をする。頭と背中で交わるような格好だ。

すると、そのアメフラシの後ろに、さらに別の一匹がくっついて交尾をする。

その後ろにまた別の一匹が、そのまたさらに後ろに一匹が‥‥といった具合に「電車ごっこ」のようにアメフラシがつながって交尾をする。これを「連鎖交尾」という。

さらに、先頭の一匹が最後尾の一匹にくっついて、輪っかのように交わることもあるという。交尾の輪廻だ。

このアメフラシの連鎖交尾を、人間で再現しようというアイデアである。

「皆さんにこういう状態になってもらって、アメフラシの交尾について説明したいと思います」

「先生! それは面白いですね! ぜひやりましょう!」

ディレクター氏は大喜びであった。

人気女優を床に這わせる

「ええ〜!? 頭がオスで背中がメスってどういうことですかァ〜!?」

「マジマジ〜!? うそでしょーッ!!」

収録当日。スタジオでアメフラシの説明を始めると、出演者の皆さんたちは大げさに驚いてくれる。

沸く観客席。司会者が満面の笑みでカメラに向かう。

「はいッ、ただいま早川先生のご説明にあったアメフラシの交尾ですけれども! 話だけだとちょっとわかりにくいんで、実際にやっていただきたいと思います!」

拍手と共に、A子さんとタレントたちが前に出てくる。

「ではこうして床に這っていただいて‥‥頭をお尻にくっつけて‥‥」

姿勢を説明すると、出演者の皆さんがそれぞれポーズをとりはじめる。

A子さんが床に手をつく。グラビア出身の見事な肢体が、四つん這いだ。

そしてついに、ほかでは絶対に見られないであろう、人気女優A子さんによるアメフラシ交尾再現がここに実現した。

「や〜だ〜!」

A子さんの嬌声がスタジオに響く。爆笑する観客。

「はい、こうしてお互いに交わり、卵子を受精させる独特の交尾を、『連鎖交尾』と申します」

指示棒で指し示しながら、私は淡々と説明をする。

「おいおい! ゴールデンでこれはないやろ!!」

「ちょっと、ぼくも混じっていいですかあ!?」

スタジオ内は大騒ぎとなる。きっとここで「スタジオ大激震!!」とかいった、どでかいテロップが入るのだろう。

観客席は沸きに沸き、「アメフラシ交尾再現」のコーナーは爆笑のうちに終わった。

「いやあ先生、ありがとうございました!! おかげで大ウケでしたよ!!」

収録が終わると、ディレクターが満面の笑みで近寄ってきた。

「いやいや、喜んでいただけたようでよかったデス」

私は殊勝に頭を下げた。

だがその顔にはきっと「まあオレが考えたんだから当然じゃない」というような表情が浮かんでいたのではないかと、今は思う。

困惑の放映日

「はあ? 何これ? どおゆうこと?」

放映当日の夜。私は口をとがらせてテレビを睨んでいた。

「アメフラシの交尾再現」のコーナーは、すべてカットされていた。

はなからそんなものは存在しておりませんでした、というような、みごとな削除ぶりだ。

「何よこれ。A子の事務所のクレーム? お茶の間に交尾はNG? だったらなぜ俺にひとこと連絡を‥‥」

そこまで口にして、はっと気がついた。

いつしか、己の仕切りですべてが動いているような気になっていた。

自分の位置を見失ったまま飛んでいたのだ。とんだイカロス、中年のイカロスだ。

テレビの企画がなくなったぐらい、何だ。もともと自分はただの歩だったではないか。

心の成金となり、野暮をさらす有名人に鼻白んでいたが、何のことはない、自分もそうであった。

「こうべを垂れる稲穂」などと言っていたのが、この体たらくだ。こうべを垂れるどころか、天に向かってしゃちほこばる、青臭い稲穂である。

もしこのアメフラシの一件がなかったら、「あれもできる、これもやれる」と調子に乗って飛び続けていたことと思う。

そして上も下もわからなくなり、やがてミツバチのように墜落していたにちがいない。

私の頭をゴン! と叩き、空間識失調から抜け出させてくれた教官は、きっとA子さんであったのだろう。

私は空を仰いで言った。おかげで水平線を取り戻すことができました。

ありがとう。A子さん、ありがとう。

しかし、ソレはソレとして、A子さんのアメフラシ交尾映像、どうにか見られないもんですかね。

ほら、一応わたくし、当事者なわけですし。

テレビ局のどこかにお蔵になっているビデオを、ちょっと渡してくれるだけでいいんです。

Youtubeにアップしたり、裏サイトで売ったりも決していたしませんので、関係者の皆さま、どうぞひとつよろしくお願いいたします。

2022/8/12

日本の出生率は下がるばかりである。

国家の存亡にかかわる重大事であることは、以前からさんざん言われている。

だが今もって有効な手立てもない。婚姻率は下がる一方だ。

最近の若者たちは、恋愛や結婚からは、遠ざかる一方だという。

金がない。それが大きな理由の一つだそうだ。生きるだけで精一杯で、もはや恋だの愛だの言ってる場合ではないのだという。

確かにそうなのかもしれない。昔は、就職すれば大船に乗った気でいられたが、今や板子一枚下は日本海溝。賃金は先進国で最低レベルで、経済政策は、庶民から毟り取るような内容ばかりだ。

「20代男性の4割が『デートの経験がない』と答えた」との報道もあった。恋愛は、ショーウインドウの高級品になってしまったかのようだ。

SNSの発達も、恋愛阻害要因のひとつと言われている。

「みんなつながってるよ!」と言いつつ、できあがったのは相互監視ネットワーク。昔、恥はかき捨てることができたが、今はあんな行いもこんな行いも天下に晒され、しかも履歴に残ってしまう。うかつに動けない。

そして、ネットを開けば、天使だのイケメンだの女神だの、美男美女ばかりを見せつけられる。

「○○○の美ボディに驚愕の声続々!

「脚長ッ!イケメンすぎる○○○のオフショット!」

見るつもりがなくても、見出しに煽られてつい指が動いてしまうところが、テレビとちがうところだ。

「キレイ! カッコいい! あこがれる〜!」

そう思う反面、気づかぬうちに

「どうせオレなんか」

「あたしなんか」

といった劣等感は、心の底に水ゴケのように心にへばりついてゆく。

「寝起きのすっぴんでひどい顔ww」

などと言いつつ、しっかり美人であるインスタ写真。わざとらしい。見えすいている。だが指をくわえるほかはない。スマホ画面を見下ろしているはずなのに、気がつくと上目づかいだ。

こういうネットの自慢投稿は、青少年の自己肯定感を阻害し、ひいては結婚願望を萎えさせているのではあるまいか。

いや、きっとそうだ。そうにちがいない。もうこうなったら、自慢投稿は国家の発展を妨げる違法行為として、厳しく取り締まったらいかがだろう。

ルックス、美食、ファッション、不動産等、あらゆる自慢が対象となる。お高いワンコなどもってのほかだ。

伊万里の壺なんか買って写真をアップしたら、強襲部隊に突入されて、手が後ろに回る。

ビジネスの成功自慢なんかした日には死刑だ。しかも打ち首。

日本の少子化対策には、「生類憐みの令」にも匹敵する思い切った施策が必要であると、憂国の士として思う次第だ。

※ ※ ※

こちらは現実の話である。

茨城県では、AIがお見合いをサポートするシステムを導入し、好成績をおさめているという。

希望者のプロフィール、価値観、条件等を入力すると、AIが診断し、最適と思われる交際相手を紹介してくれるのだそうだ。

「男と女の間には深くて暗い川がある」

というが、情報ばかりあふれかえる昨今では、川は濃霧でさらに視界不良だ。見通しがきかず不安ばかりが募る。二次元やBLに入れ込むのも道理である。

だがとうとう船舶レーダーが導入されたのだ。迷える愛の子羊も無事に港へ送り届けられる。人工知能の使い方としては、最上のものではなかろうか。これからの婚姻は、きっとこうしたAIマッチングが主流になっていくのだろう。

だが、こういった仕組みにも弱点がないわけではない。

このシステムは、人間が結婚願望を抱いていることを前提に機能する。

だが、世間には色々な人がいるものだ。

「どうせ私なんか」と投げている人もいる。はなから関心がない人もいる。独身貴族をしゃれこんでいる人もいれば、「結婚なんて墓場さ」と斜に構えている人もいるだろう。

AIマッチングは、こういう人たちに働きかけることができない。こじらせた人、醒めた人、万事適当な人物などはレーダー圏外になってしまう。

しかしそういう人は昔からいたはずだ。

ではなぜ昔の日本は少子化に陥らずに済んだかというと、職場やご町内に一人は、お節介なおばちゃんがいたからである。

見合い写真を小脇に抱えて押しかけてきて、まくしたてるおばちゃんだ。

「ね、ね、いい人いるんだけど、どう? 年はこれこれで、趣味はこれこれ、実家はどこそこ‥‥‥‥」

相手はたいがい気乗り薄だ。

「え〜? 見合い〜? いいよオレは‥‥‥‥」

「あたしファッションデザイナーになるの。結婚なんて考えられないワ」

取りつく島もない。しかし、

「い〜い人なのよォ。滅多にいないわよォ。あたしの目に狂いはないわよォ‥‥」

と、延々とやられると、頑なだった姿勢もいつしか軟化してくる。

「そんなに言うんなら、行ってもいいけど、でも会うだけだぜ」

「じゃあ写真だけ置いてってよ、暇だったら見てあげるわ」

とりとめもない話と、無限の厚かましさで、心にくさびを打ち込むこの能力こそ、おばちゃん特有のものだ。

若い男女では説得力がない。おじさんでは説教になってしまう。おばちゃんでないとだめなのだ。

そしていざお見合いになると、

「あっ、あのその、ご趣味は‥‥」

などと急にへどもどしたり、畳にのの字を書いたりして、気がつくと空は日本晴れ、さてもめでたや披露宴、といった具合になっていたのである。

この昭和のおばちゃんこそが、少子化の進む日本において最も必要とされる存在であろう。

だが、こんな鬱陶しくも懐かしい昭和のおばちゃんは、モラルや、セキュリティや、プライバシーのはびこる令和の世には生息しづらく、もはや絶滅危惧種だ。

もう望みはないのだろうか。

いや、こういう時こそ日本のお家芸を生かす時だ。

お見合いAIをロボットに搭載して、積極的に働きかけるのだ。

もちろん姿形はおばちゃんそのものである。

おばちゃんロボは、タブレット片手に道ゆく人に声をかける。

「ちょっとあなた! いい人いるんだけど、会ってみない? ほらこの人、お似合いよ。ね? ね?」

多くの人は黙って手を振るか、知らん顔をして通り過ぎるだろう。

おばちゃんはまったくめげずにしゃべり続ける。

「お仕事は保育士、27歳。趣味は映画とカフェ巡り。もう、性格も趣味も価値観もあなたとバッチリなのよう。ほらタイプでしょ。

何でわかるのかって? おばちゃんほら、顔貌性格識別システムあんの。顔見ればもうばっちりなの。

200万パターンのデータと瞬時に照合できるから、相性の良さがすぐ判定できるのよう。お国の仕事だから個人情報や医学データもいただけちゃうし」

にわかに歩みを速めるも、相手はまったく動じない。急に角を曲がったり、駆け出したりしても、歩調を同期させてぴったりついてくる。

「二人の年収から、財形とローンをこうやりくりして、うん、家計の方もいけるじゃない!

性格特徴、嗜好、情緒性、協調性、神経症的傾向、心理特性‥‥総合適合率は83.2パーセント!おばちゃんびっくりよ。いないわよォ。こんな人滅多にいないわよォ」

いやな顔をしても、舌打ちしてもおばちゃんはめげない。ロボットだけに鉄面皮だ。

頭にきて叩いても、チタン合金性なので傷もつかない。

「基礎疾患なし、発症リスク低レベル‥‥‥‥細胞診もクリア。体も問題ないわね!

体といえば、あっちの方も特性バッチリなのよう。ね、こういうのとか。こんなのとか。

ごめんなさいねえ。往来で「あっちの方」とかねえ。ほら、おばちゃん機械だからデリカシーなくて。ごめんねえ。ホホホホホ」

もうこの頃には涙目だ。車で逃げても追いかけてくる。根負けし、とにかくおばちゃんと離れたい一心で、なんでも頷いてしまう。わかったから。もう会うから。会いますから!

執拗な取り調べで、あることないこと自白する心理と同じである。

「会う? ウンウンいい子ね。じゃ今度の土曜、この店に予約したから、行ってちょうだいね。

行かないとおばちゃん、家に寄らせてもらうからね。

え? 行きます行きます? それがいいわよ。泣かなくてもいいのよ。幸せが待ってますからね。じゃね。じゃね。あっ、ちょっとそこの人! いい人いるんだけど!」

こうして渋々相手に会うが、最新の人工知能が照会しただけのことはあって相性は抜群。へどもどしたり、のの字を書いたりしているうちに、気がつくと空は日本晴れ、さてもめでたや披露宴、といった次第である。

このお見合い斡旋ロボットを、日本全国に5万機ほど配備すれば、我が国の婚姻率もV字カーブで上昇だ。

他国にはマネができない。そもそも「お見合い」という仕組みがないからだ。

出生率においてもフランスなぞすぐに抜ける。

「プライバシーの侵害だ」「自由恋愛を国家が統制するなどけしからん」

しばらくはそんな声も聞かれよう。しかし、すぐにおとなしくなる。

我が国の国民の従順なることは、世界に類を見ない。いくら搾ってもまだ搾れる。三番搾り、四番搾りあたりまでいける。おまけに支持までしてくれる。

弾圧するわけでもない。金を取ろうというのでもない。幸せにしてやるというのだから、誰も反対はしない。

斜に構えた人も「変なロボットに捕まっちまってさ」などと言いつつ、数年後には、目を細めて我が子と自撮りなぞしているであろう。

恋だとは愛だとかは、アニメとかマンガにまかせておけばいい。

これからはおばちゃんだ。おばちゃんロボだ。

日本はなぜか、ロボット作りというと美少女ロボットばかりに熱中するが、開発すべきはおばちゃんであろう。

日本の技術をもってすれば、明日にでもできる。

さあ作ろう作ろう!

2022/7/12

ビル屋上の携帯基地アンテナに、何羽ものカラスが群がっているのを見たことがある。

なぜ、あんなところに?

そう思ってよくよく見ると、カラスどもは妙なことをしている。

一羽のカラスが、アンテナの先端、細い棒のような先っぽに片足で乗っかっている。

そして、羽をバサバサとはばたかせて

「おッとッとォ」

という具合に、器用にバランスをとっている。ちょうど人間が平均台に片足で立ち、両手を広げているような具合だ。

バランスを崩してアンテナから離れると、また別の一羽が先端に乗る。離れるとまた別の一羽が乗る。

そうして、カアー!カアー!カアー!とさかんに鳴き交わしながら、交代で乗っては離れ、離れては乗ってを繰り返している。

どうやらカラスは、「誰が棒の先っぽに一番長く乗っていられるか」を競っているらしかった。

「ほんとかよ」

と、言われるかもしれない。

「野生動物に、人間の行動をあてはめて解釈してはいけない」

などとも言われるかもしれない。

だが、どう見ても、そういう遊びにしか見えない。

カラスが遊ぶことは、昔から知られている。

ボールで遊んだり、滑り台から降りたり、そり遊びをしたりするカラスまでいる。枝などをオモチャにするやつもいる。

しかし、いくらカラスが遊ぶといっても、集団でこのような「ゲーム」をしたりするものなのだろうか。

カラスどもは、何が面白いのか、延々とそれを繰り返している。

カラスに、警告を受けたことがある。

公園を歩いていると、頭を「ポーン!」とはたかれた。ハッと思うと、カラスが頭上を飛び去っていく。

あたりを見回すと、樹木が生い茂っている。

どうやらカラスの巣が近くにあったらしい。時は5月。カラスが子育てで神経質になる頃だ。「これ以上近づくな」という警告だったのだろう。

このカラスの行動は、まことに当を得ている。

警告は、これ以上でもこれ以下であってもいけない。

羽をバタつかせたり、大声で鳴いたとしても、「うるせえな」と思われるだけだ。

つついて怪我をさせたり、帽子をひったくったりすれば、人間どもは怒って駆除だの何だのと言い出すだろう。

巣の安全を最優先とするなら、人間を怒らせず、なおかつ、近づかせないようにしなくてはならない。頭をはたくのは、まったく適切な行動だ。どうしてカラスにこんな塩梅がわかるのだろうか。

だが、道理をわきまえたカラスばかりではない。

中にはチンピラみたいなやつもいる。

ある日、住宅街を歩いていると、道ばたで、一羽のカラスがカエルをつついているのが目にとまった。ひとつかみほどもあろうかという大きさで、どうやらヒキガエルらしい。

「ははあ、あのカエルを食うつもりだな」

そう思ってしばらく眺めていた。

しかし、そのカラスは一向にカエルを食おうとしない。ただひたすら、カエルの頭をツン、ツン、とつつくばかりである。

どうやら、カエルをいじめて遊んでいるだけのようだった。

こういう場合、人間はどう行動すべきか。

カラスがカエルを餌にするつもりだったのなら、私はただ見ているだけだったろう。

人間の情理で、野生動物の行動を裁定するのは、おこがましいことである。自然科学者気取りで私はそう思った。

むやみに野生動物に干渉してはならないという法律もある。

しかし、カラスはいつまでもカエルを食わない。ただただ、カエルの頭をツンツンツンとつついているだけだ。

カエルは逃げもしない。諦めきって、されるがままになっている。カラスがつつくたび、カエルの頭はカクン、カクンと上下する。

「すいません、すいません」

と、謝っているようにも見える。

カエルの頭には血がにじんでいるようだ。自然科学者を標榜していた私の心は、にわかに振れ出した。

助けるべきだろうか‥‥。

いや動物のやることだし、ほっとくさ‥‥。

しかしこのまま見殺しってのもちょっと‥‥。

だけど野生動物の行動を乱すのは‥‥。

でも衛生上まずいともいえるし‥‥。

いやしかし‥‥。

「シッ、シッ!」

私はカラスを追い払った。

動物云々より、このまま通り過ぎたら、何だか、弱い者いじめを見て見ぬふりをするような気がしたからだ。

そういうのは一番みっともないじゃないか。関わりを恐れて見て見ぬふり。いやだいやだ。オレはちがうぞ。

義を見てせざるは勇無きなり。私はカエルを片手でつかむと、もう片方の手でカラスを追いやった。

カラスは驚いて飛び去った‥‥‥‥かと思ったら、ぱっと舞い上がり、ブロック塀の上に降り立った。そしてこちらを見下ろして

「アァ!?」

と鳴いた。

それは、チンピラや不良が発する

「あァ!?」

というのと、まったく同じ響きであった。

そしてその表情ときたらどうだ。口を開け、首を傾げ、怒りも露わに人の顔を覗きこむ。今にも

「何だテメエは!?」

と言いそうだ。

人間、想定外の場面に出くわすと、とっさの判断がきかない。カラスはただ逃げるとばかり思っていた私は、棒立ちになるしかなかった。

「アァ!」

「アァ!」

カラスはくちばしを突き出し、鳴きたててくる。

こちらはカエルをつかんだまま、突っ立っているばかりだ。

間近で見るカラスは、けっこうなでかさだ。くちばしも鋭そうである。こんなのに本気で攻撃されたら、かなり危ないのではないか。

いや、気合い負けしてなるものか。相手は鳥だ。恐竜の末裔か何かしらんが、万物の霊長がコケにされてたまるか。カエルをわしづかみにしたまま、カラスと睨み合う。目をそらしたら負けだ。

もうこの時点で同レベルの戦いなのである。

と、そこへ一台の自転車が通りかかった。乗っているのは若い外国人女性、白人だ。

近所の住人であろう、その白人女性は、自転車を漕ぎながら私に一瞥をくれた。

一瞬、目が合う。

その青い瞳には、嫌悪と軽蔑が宿っていた。

カエルを虐待していると思われたのだ。

あっと思う間もなく、白人女性は走り去ってしまった。

「誤解ですミセス! この悪いカラスが! わたくしはカエルをレスキューしようと‥‥‥‥!」

自転車を追いかけ、事の次第を説明したい衝動に駆られる。

だがカエルをわしづかみにした男が全速力で追いかけてきたら、彼女は自転車で警察か大使館に駆け込むにちがいない。そうなれば手が後ろに回ってしまう。

ちがうのに。これは善行なのに!

心に刺さった冷たい瞳。

劣等人種を見下すようなあの目。

「クワッ、クワッ!」

カラスは鳴きながら、塀の上の左右に飛び跳ねる。「オレの獲物を返せ」と言っているかのようだ。

カエルをつかんだまま、カラスにわめきたてられる中年男。いかにもみっともない。

「どうか誰も通らないでください‥‥‥‥見ないでください!」

心で叫ぶも、通行人は無情に通りかかる。視線が背中に痛い。

「何やってんのあれ?」

「やだ変な人いる‥‥‥‥」

心の声が、テレパシーで伝わってくるようだ。

焦る心。回らない頭。とりあえず、カエルを放そう。ほれ、逃げろ逃げろ。

だがカエルはのそのそと歩き出し、植木鉢の横でうずくまってしまった。どうやらそれで隠れたつもりらしい。ああ、これだから両生類は。

「ほれ、お前は逃げろ! お前はあっち行け! 行けってのに!」

私はしゃがみこんでカエルを押しやり、飛び上がって、カラスを追い払った。

しかしカエルはうずくまったきり。カラスはその場を動かず「カッカッ!」とこちらを威嚇してくる。同レベルの戦いどころか、むしろこちらが押されている。

だが、やがて睨み合いに飽きたのか、カラスはバサバサとがさつな羽音をたてながら

「アーア! アーア!」

と鳴きながら飛び去った。

「バーカ! バーカ!」

と言っているのが、種を超えて理解できた。

「やってられねえよ」というような態度をとられて、敗北感が際立つ。飛び去る相手をただ見上げるしかできない無力感。後ろ足で土をかけられた気分だ。

不意に恥ずかしいことを思い出して「ああッ!」と頭を抱え、布団で身悶えしてしまう現象に、名前はついていないのだろうか。

ああ、あの女性がちょっとでも止まってくれたら、わかってもらえたのに。

でも「カラスがカエルをつついていたので助けたら、意外にカラスが強くて」を、英語でどう説明するのだ。

あれが若い白人女性じゃなくて、近所のおばちゃんだったら、ダメージはもっと少なかったのではないか。

いや、それは自分の中にある、白人への無意識の劣等感の表れではないか?

そもそも、通り道にあんなクソカラスがいたからよう。

ああ、あの時、あの女性がちょっとでも‥‥。

不意に、冷ややかなブルーの眼差しがまぶたに浮かぶ。「あッ!」と叫んだあとに、言い訳めいた思考が、脳内をくどくどとループする。

肝心な物事は忘れてしまうのに、こんな記憶はどうしてこんなにもしつこく、脳細胞に居座るのだろうか。

薬か何かで、恥ずかしい記憶だけを抹消することはできぬものであろうか。

しかしその一方、恥辱感を払拭するような、ある考えが、頭の中にあった。

もちろん、それを否定する知性も常識も備えている。

そんな事があるわけはない。

だが、ともするとそれは、淡い期待感をともなって、頭の上に浮かんでくるのだった。

もしかしたら。

いやそんなばかな。

でもひょっとすると。

いや、やっぱりありえない。

でも‥‥‥‥もしかして‥‥‥‥もしかしたら‥‥‥‥

だが、「あの時助けていただいたカエルです」は、いくら待てども、やっぱり起こらなかったのであった。

2022/6/5

「性癖」という言葉は、「性的嗜好」という意味に誤解されて、もはやそれがすっかり定着した感がある。

何しろ字面が「性の癖」だ。カン違いされても仕方ない気もする。

「ソッチ系の趣味を、一発で言える言葉はないのかな。『性的嗜好』とかじゃ長たらしいし‥‥‥」

きっと、多くの人がそんなことを、うすらぼんやりと思っていたのだろう。「性癖」はあっという間に受け入れられた。

「性癖」くんは、さぞ慌てたことと思う。

「えっ、ぼく性的な意味なんか全然ないですよ! 『性癖』とはそもそも、その人自身の癖や性格を指す言葉であって‥‥‥‥」

しかし性癖くんも日夜「性癖の秘密」「性癖を暴露!」などと引っ張りだこにされているうちに、まんざらでもない気分になってきて、勘ちがい人生をぬくぬくと生きることにしたのだろう。

未来の辞書には

「性癖【名詞】:性的な趣味や嗜好を指し示す言葉」

などと記されることになるにちがいない。

しかし、言葉の意味が変わってゆくのは、当然といえば当然だ。

「いちかばちか」などは、江戸時代では、やくざ者の使う、きわめて品のない言葉だったらしい。

若い女性が「いちかばちかやってみるわ」などと言うのを、もし江戸時代の人が聞いたら「あきれてものが言えねへ」と思うだろう。

昭和20年代には「気分だね」という言い回しがあった。

「おい、外務大臣が辞任したぞ」

「気分だね」

といった風に使われる。「何となく気持ち的には肯定する」といったような意味合いだ。

言葉は、生き物のように、変化してゆく。

環境に適応したものが生き残り、残りは淘汰されてゆく。絶滅したものが、いわゆる「死語」だ。

大流行してスポットライトを浴びたスター言葉たちも、死語となれば化石である。しかもかなり恥ずかしい化石だ。

試しに、何でもいいから、昔の流行語を呟いてみてほしい。場末のキャバレーで昔の一発芸人を見たような気まずさが漂うはずだ。

その一方で、みごと時代に適応し、生存競争を勝ち抜いた言葉もある。

「ダサい」は今やごく普通の言葉だ。田舎の不良が使うようなこんな言葉が、メジャーになるとは思わなかった。「ナウい」「マブい」などは死滅したのに、「ダサい」が生き残ったのは、対象をズバッと切り捨てる快感があるからだろう。意味が同じでも、「ダサい!」の切れ味に比べると「野暮ったい」はなまくら刀だ。

「ウザい」も現役だ。発生当初の80年代には「ウザったい」と言われていたが、その5文字ですらウザったくなって、「ウザい」に縮んだ。この言葉は、ストレスフルな現代社会で、1日にのべ500万回ぐらい口にされているであろう。

「エッチ」などは、いかにも古臭い言葉だ。何しろ

「スカートめくりじゃ〜!」

「いや〜ン、エッチ!」

などと、はしゃいでた昭和時代の産物だ。とっくに死滅したはずだったが、ふと気がつくと、ごく普通に使われている。実に不可解だ。死んだおじいちゃんが居間でテレビ見てたような気分だ。

「エッチ」のお仲間の「エロ」も、戦後のカストリ雑誌の時代からある大古株の言葉だが、寄る年並も何のその、若者文化にも自然に打ち混じっているから驚きだ。むしろますます若返っている感さえあり、「エロい」などと形容詞の分野にも進出している。

「ヤバイ」も、汎用性の高さから大人気だ。

良くてもヤバイ。悪くてもヤバイ。危険でも、おいしくても、面白くても、異様でも、とにかくヤバイ。トレンドブログの見出しなんて「○○がヤバイ!」しか言っていない。

あまりに使い勝手が良すぎて、もはや何を指しているのか判然としない。「あの人ヤバイ!」と言われても、逃げていいのか、ほめていいのかわからない。

「マジ」は、もう説明不要だろう。

「マジ!?」「マジで」「マジか〜!」「マジマジ」

2文字だけで会話が成り立つ。何と言う便利さ。もうマジなしでは生きていけない。

言葉はどんどん、ファストワードになっていくようだ。

ファストフードならぬファストワード。とにかく安い、言葉の100均だ。

趣きも、わびさびも、エレガンスも、一緒くたに丸めて「雰囲気がある」で済ませられる。ワインをどんぶり鉢で呷るような大まかさだが、飲めればいいのだ。

「感動」などという画数の多い言葉もなくなり「エモい」が一般化するのも、時間の問題だろう。小学生も読書感想文で

「『赤毛のアン』を読んでとてもエモかったです。おわり」

などと書くことになるだろう。

この流れは止められそうにない。文章の行間を読んだり、余韻を味わったり、含みをもたせたりする能力は、もはや我々には不要になりつつあるのだろう。「行間を読んで‥‥」などと言っても、「何も書いてないですけど?」と言われそうだ。

安くてカンタン。今の時代の言葉に求められるのは、これなのだろう。長持ちはしないが、便利でお手軽。巻紙に毛筆でしたためていた頃には、人は空気そのものから言葉を感じ取れるような、精妙な感受性をもっていたことと思う。しかし、そこから脈々と受け継がれてきたような言葉の表現は、今や絶滅危惧種だ。

きっとこれは、メディアやツールの発達と無関係ではない。

言葉と、それを伝える道具は、反比例の関係にあるのかもしれない。将来、スマホがおもちゃに思えるほどツールが発達した頃には、日本語のファストワード化はさらに進み、我々はカラスのようにカーカーカーと会話していることだろう。